Pubblicato il: 2-7-2025

Condividi

Condividi

Una nuova ricerca dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, nell’ambito del progetto GRINS, esplora il mondo delle scelte alimentari più sostenibili e mostra come spesso siamo divisi tra ciò che vorremmo fare e ciò che alla fine facciamo.

La scelta di cosa portiamo a tavola ha un peso importante sul piano ambientale. Alcuni alimenti, infatti, generano effetti più rilevanti di altri, ad esempio in termini di emissioni di CO₂. In particolare, i prodotti di origine animale - come carne e latticini - tendono ad avere un impatto climatico più elevato rispetto a quelli vegetali.

Anche all’interno delle diverse tipologie di carne si osserva una tendenza costante: maggiore è la stazza dell’animale, più alta è la quantità di emissioni associate. La carne bovina, infatti, è tra le più impattanti, seguita da agnello, suino, pollo, uova e pesce. Secondo Greenpeace (2020), in Europa, le attuali abitudini alimentari legate al consumo di carne sono preoccupanti dato che, in media, si consuma circa il doppio di carne e quasi tre volte più latticini rispetto al resto del mondo.

Un dato che invita a riflettere, considerando anche le numerose implicazioni ambientali legate alla produzione di carne. Oltre al suo impatto sul clima, l’allevamento animale richiede grandi quantità di acqua, favorisce la deforestazione - soprattutto nelle zone tropicali - e, in particolare nella forma intensiva, è associato alla sofferenza animale e alla trasmissione di agenti patogeni dagli animali all’uomo.

Le sfide legate al consumo di carne e alla sostenibilità sono strettamente connesse alle scelte quotidiane dei consumatori, che si trovano ad affrontare un equilibrio tra abitudini consolidate e crescenti preoccupazioni ambientali. A fare chiarezza su queste dinamiche è il recente studio condotto dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, coordinato dal Prof. Francesco Testa e realizzato con la partecipazione del Prof. Marco Frey e dei ricercatori Roberta Iovino, Vinicio Di Iorio e Micol Batelli, che analizza le abitudini alimentari – con particolare attenzione al consumo di carne – e le motivazioni che orientano le scelte dei consumatori nell'acquisto e nel consumo di cibi.

Attraverso un sondaggio, composto da un questionario e due esperimenti, lo studio esplora la complessità del consumo alimentare, identificando i fattori che promuovono o ostacolano scelte più sostenibili e, spesso, anche più salutari. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana, è composto da 2015 rispondenti tra i 18 e i 70 anni. La raccolta dati è stata condotta online da SWG nel febbraio 2025.

Questa ricerca costituisce il terzo capitolo di un’indagine più ampia: il primo studio, condotto a febbraio 2024, ha analizzato il settore degli smartphone, mentre il secondo, realizzato a ottobre 2024, si è focalizzato sull'industria dell'abbigliamento.

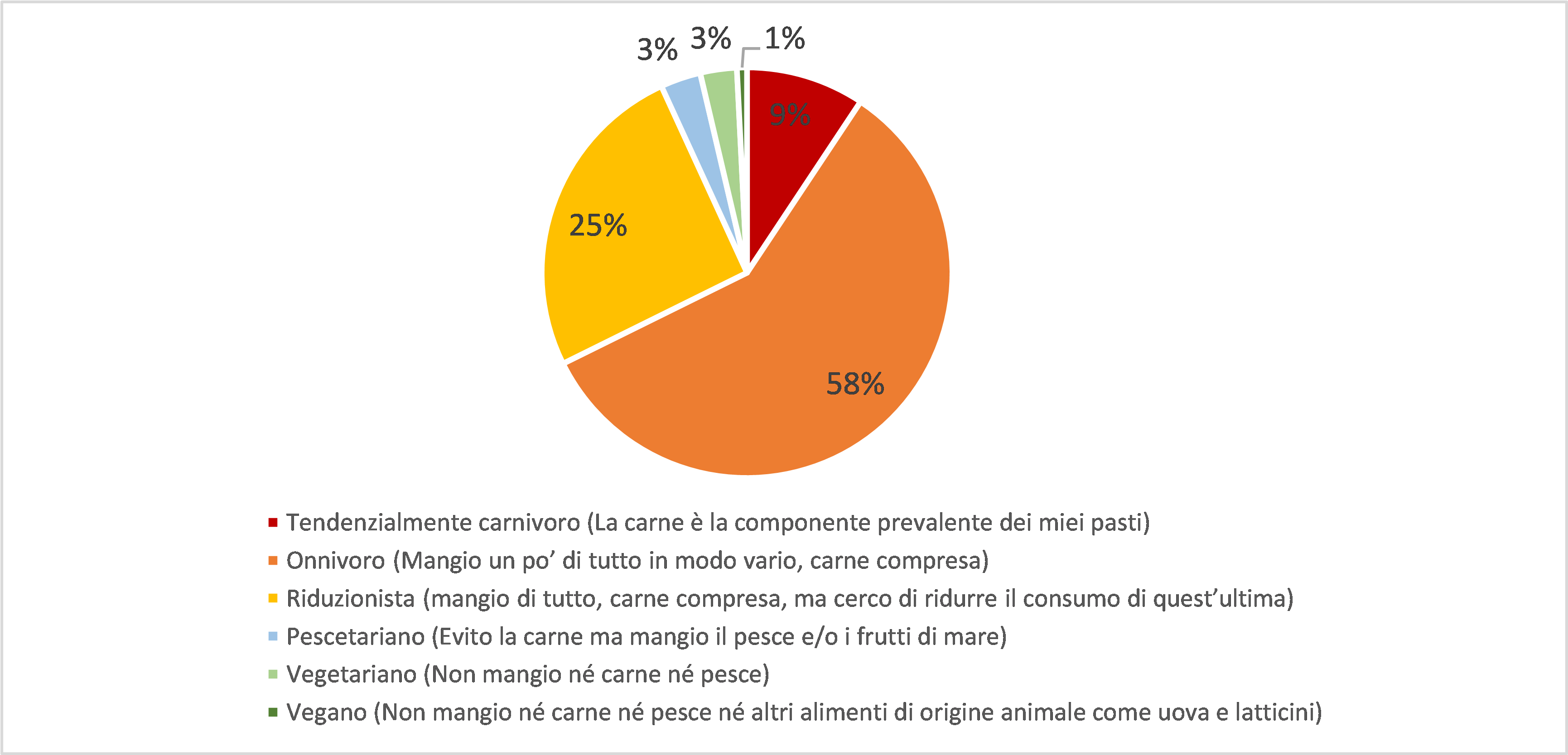

Dall’indagine del Sant’Anna emerge che la maggior parte dei consumatori (58%) si dichiara onnivora, mentre circa un quarto (25%) si definisce riduzionista, ovvero consuma ogni tipo di alimento ma cerca di limitare l’assunzione di carne. Solo il 9% degli intervistati considera la carne l’elemento centrale della propria dieta. Le scelte alimentari interamente vegane, vegetariane o pescetariane restano invece poco diffuse, essendo adottate solo da una piccola parte della popolazione (appena il 4%).

Anche se vegetariani e vegani rappresentano una minoranza, spiegano i ricercatori, l'alimentazione a base vegetale trova comunque spazio nelle abitudini settimanali di molti: il 37% dei rispondenti dichiara di consumare pasti vegetariani un paio di volte a settimana, mentre un ulteriore 32% lo fa con ancora maggiore frequenza. I pasti completamente vegetali — privi di proteine animali e loro derivati — vengono scelti da oltre la metà del campione (54%) una o due volte a settimana, anche se solo il 16% li consuma tre o più volte.

Per quanto riguarda il consumo di proteine animali, le abitudini risultano abbastanza variegate:

La maggior parte dei consumatori (circa il 70%) attribuisce al cibo un ruolo centrale nella propria vita quotidiana, considerandolo principalmente una fonte di piacere, gioia e socialità. Inoltre, il 60% degli intervistati esprime interesse nel provare nuovi cibi mai assaggiati prima, mentre la metà si mostra curiosa di sperimentare nuove ricette e piatti provenienti da altre culture, segnalando una generale apertura verso gusti e esperienze culinarie diverse.

Infine, in media, circa il 55% dei rispondenti rivela un atteggiamento responsabile nelle proprie scelte alimentari, dimostrando preoccupazione per la provenienza del cibo, per il suo impatto sull'ambiente e sulla società, e cercando di acquistare prodotti biologici.

Dallo studio emerge che il prezzo, seppur importante per molti (47%), incide meno che nei settori dell’abbigliamento (74%) e dell’elettronica (79%). Nel settore alimentare, le scelte dei consumatori sono guidate principalmente da fattori legati alla qualità complessiva del prodotto, al gusto e alla sicurezza percepita, come sostiene più della metà dei rispondenti.

Volendo fare un confronto con gli altri due settori indagati, nella scelta degli smartphone dominano caratteristiche quali le performance tecniche (66%) e il brand (50%), mentre nella scelta di indumenti - come ad esempio un cappotto - sono fondamentali la vestibilità (69%) e la durabilità (64%).

In sintesi, mentre per gli smartphone si seguono logiche di performance (spesso inseguendo un determinato brand) e per un cappotto si guarda all’esperienza d’uso nel tempo, nella scelta degli alimenti prevalgono sicurezza, qualità e piacere sensoriale.

Tuttavia, in ambito alimentare la sostenibilità sembra giocare un ruolo più centrale rispetto agli altri due settori, con una significativa attenzione anche a criteri come la stagionalità, l’origine e la naturalezza degli alimenti.

Che si tratti di cibo, moda o tecnologia, i consumatori continuano a preferire i canali classici: supermercati, negozi plurimarca, grandi punti vendita. A guidare la scelta sono la familiarità, l’ampiezza dell’offerta e la praticità. Quando si parla di prodotti alimentari, meno frequenti, ma comunque presenti nelle abitudini di spesa, ci sono i mercati, le piccole botteghe e i discount.

L’acquisto online mostra un peso molto diverso nei tre settori analizzati. Nel settore alimentare, solo il 5% dei consumatori dichiara di acquistare principalmente online, suddividendosi tra piattaforme generaliste e canali alternativi come aziende agricole e gruppi di acquisto solidale (GAS). La bassa incidenza riflette la natura deperibile dei prodotti, che richiedono attenzione alla freschezza, tempi rapidi e controllo diretto della qualità.

Nell’abbigliamento, l’online è scelto come canale principale dal 19% dei consumatori, prevalentemente tramite siti e app e-commerce (15%), mentre le piattaforme online di second-hand (3%) e di noleggio (1%) rappresentano ancora nicchie di mercato.

Il quadro cambia radicalmente per gli smartphone, dove l’online è il canale principale per il 34% dei rispondenti, che si affidano a siti e-commerce generalisti o monomarca oppure ad annunci di privati. In sintesi, la propensione a scegliere l’online come primo canale cresce al crescere della standardizzazione del prodotto e si riduce quando contano esperienzialità, fiducia e qualità percepita.

Riguardo alla ricerca di informazioni, nell’ambito alimentare i consumatori si affidano principalmente a fonti fisiche come etichette e segnali sul packaging, che rappresentano il principale touch-point informativo (45% dichiara di utilizzarli spesso o sempre). Questo riflette un approccio prevalentemente automatico e routinario, con una scarsa mediazione da parte della ricerca online (30%) e una sovrapposizione tra il momento dell’acquisto e quello decisionale.

Nel settore smartphone, al contrario, la decisione d’acquisto è spesso costruita prima dell’interazione fisica col prodotto e avviene tramite canali digitali: il 53% dei consumatori consulta frequentemente siti, recensioni ed esperti online, seguiti dalle fonti fisiche (33%) e dai social media/influencer (17%). Per quanto riguarda l’abbigliamento, la ricerca di informazioni si attiva sia nel punto vendita (39%), privilegiando fonti esperienziali e visive al momento del contatto con il prodotto, sia anticipatamente – utilizzando fonti online (31%) o social media (18%).

I dati relativi al consumo di carne evidenziano una generale preferenza per questo alimento: oltre il 40% dei rispondenti si definisce amante dei piatti a base di carne, ne considera il consumo naturale e lo reputa insostituibile nella propria dieta. Una quota intermedia (circa il 30%) mantiene una posizione neutra, mentre il 35% non si ritiene un grande fan della carne e circa il 40% afferma che non si sentirebbe particolarmente dispiaciuto se fosse costretto a rinunciarvi.

Quanto alla sensibilità verso gli animali, circa il 30% (quasi un italiano su 3) dichiara di soffrire al pensiero della loro morte, mentre il 37% rifiuta totalmente l’idea di provare disagio nel consumare carne. In generale, anche se alcuni sarebbero disposti a farne a meno, la sofferenza animale non sembra influenzare in modo decisivo le scelte di consumo. Allo stesso tempo, circa la metà dei rispondenti è d'accordo sul fatto che le alternative vegetali siano positive per la salute e che ridurre il consumo di carne possa avere effetti benefici sull’ambiente.

La ricerca mostra che le norme personali, ovvero il proprio senso di dovere etico o morale (a prescindere da ciò che fanno gli altri), rappresentano un driver motivazionale solido nella riduzione o eliminazione del consumo di carne (45%). Inoltre, una quota rilevante di rispondenti percepisce un cambiamento in atto nelle abitudini alimentari della società verso scelte più vegetali (il 49% è d’accordo su questo). Il 33% (un italiano su 3) dichiara che diverse persone a sé care hanno scelto di non mangiare carne.

Tra le alternative alla carne, i legumi risultano il cibo più apprezzato, con valutazioni elevate su tutti gli attributi: oltre il 75% li considera sicuri, gustosi e consigliabili, mentre circa due terzi li ritiene anche etici, economici e utili per l’ambiente.

Al contrario, prodotti vegetali che imitano la carne, come tofu e tempeh, ricevono consensi più moderati, con una percezione positiva che si aggira attorno al 35% per gli aspetti ambientali, salutistici ed etici, e un apprezzamento del gusto ancora più contenuto. Gli insetti sono i meno accettati, soprattutto per il gusto, giudicato positivamente solo dal 16% e respinto da oltre la metà degli intervistati. La carne coltivata, pur avendo un riconoscimento per il suo potenziale vantaggio ambientale (35% d’accordo), risulta penalizzata su altri fronti, come le percezioni riguardo il prezzo, la sicurezza e il gusto, criticati da più del 40% del campione.

Al di là delle attitudini, quando si guarda ai comportamenti reali nel settore alimentare, i prodotti vegetali più tradizionali, come i legumi, vengono frequentemente consumati dall’80% dei rispondenti. Inoltre, si nota una certa apertura verso alimenti a base di legumi – come burger, polpette e falafel (45%). Al contrario, le alternative “di nuova generazione”, come gli alimenti a base vegetale che mimano la carne, i derivati della soia o del glutine, restano meno diffusi (consumati frequentemente da circa il 30%).

Le stesse considerazioni valgono per il settore dell’abbigliamento dove, ad esempio, cresce l’attenzione per le fibre naturali, anche se il noleggio o l’acquisto di capi usati sono ancora poco diffusi. Ancora più limitate sono le scelte green nell’ambito degli smartphone: se l’acquisto di dispositivi durevoli è importante per gran parte della popolazione, il noleggio o l’acquisto ricondizionato restano opzioni quasi inesplorate. In sintesi, le pratiche “green” più conosciute trovano spazio in tutti e tre i settori indagati, mentre quelle maggiormente innovative faticano ad affermarsi.

Quindi esiste un gap tra intenzione e consumo? Nel settore alimentare, i legumi tradizionali sono l’unica categoria in cui consumo e intenzione sono quasi allineati: il 78% li consuma almeno una volta a settimana e il 79% dichiara un’alta intenzione di consumarli.

Per tutte le altre categorie si osserva un divario più marcato tra ciò che i consumatori dichiarano di voler fare e ciò che effettivamente fanno:

Tuttavia, per gli alimenti meno diffusi come i prodotti che mimano la carne, tofu, tempeh e seitan, si rileva anche una quota elevata di bassa intenzione (in media il 35%), e resistenze o scarso interesse da parte di una parte consistente della popolazione.

In definitiva, come sottolineano i ricercatori, “esiste un divario tra la sensibilità ambientale e le azioni concrete messe in pratica”. Avere a cuore l’ecologia non è sufficiente: nonostante la maggior parte dei consumatori dichiari di fare scelte d’acquisto orientate alla sostenibilità — in particolare nel settore alimentare, ad esempio prestando attenzione alle quantità di cibo acquistate per ridurre gli sprechi o privilegiando verdure di produzione locale — una quota significativa fatica a integrare con costanza questo tipo di pratiche nella quotidianità.

Questa difficoltà è stata osservata anche in altri ambiti, come l’abbigliamento e gli smartphone. In sintesi, sebbene la maggioranza riconosca che comportamenti più sostenibili a livello individuale possano generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, l’adozione effettiva di tali pratiche resta ancora limitata.

Comprendere cosa spinge i consumatori a scegliere opzioni più sostenibili è tutt’altro che immediato. Secondo gli studiosi, “il consumo responsabile è un fenomeno complesso, in quanto influenzato da un insieme di valori, bisogni, aspettative e norme sociali, che spesso si contrappongono tra loro”. Più numerosi sono i fattori coinvolti, maggiore è la complessità della scelta. “A questo si aggiunge il fatto che le risorse disponibili – economiche, temporali e cognitive – possono risultare insufficienti.”

“I consumatori tengono in considerazione molteplici obiettivi al momento dell’acquisto, e quello legato alla sostenibilità ambientale rappresenta solo uno dei tanti. Trovare un equilibrio tra elementi potenzialmente in contrasto – come il prezzo e l’impatto ecologico di un prodotto – richiede competenze che non possono essere date per scontate”, osservano i ricercatori della Scuola Sant’Anna.

Il prezzo rappresenta spesso un fattore che suscita tensioni e che ostacola la volontà di compiere scelte “green” e responsabili. Più del 40% dei consumatori percepisce un conflitto tra prezzo e sostenibilità ambientale durante l’acquisto sia di prodotti alimentari, sia di capi d’abbigliamento, sia di smartphone. Questo dato riflette una percezione diffusa: le opzioni più sostenibili sono spesso associate a costi maggiori. La sostenibilità, dunque, tende a entrare in contrasto con altre esigenze funzionali o esperienziali:

La necessità di bilanciare tali esigenze rende il processo decisionale complesso e spesso frustrante per i consumatori.

I ricercatori della Scuola Sant’Anna richiamano il concetto di paradox mindset, ampiamente analizzato nella letteratura aziendale. Il termine descrive l’attitudine di chi riesce a gestire e integrare elementi apparentemente in contrasto, come nel caso di un manager capace di bilanciare la redditività aziendale con l’attenzione al benessere dei dipendenti. Chi possiede questa predisposizione mentale mostra una maggiore agilità nel muoversi in contesti complessi, mentre chi ne è privo tende a semplificare la realtà, restringendo il ventaglio di opzioni prese in considerazione.

Il paradox mindset può essere efficacemente rappresentato dalla figura di Giano, l’antica divinità romana con due volti, uno rivolto al passato e l’altro al futuro: una metafora della capacità di integrare visioni opposte. Un esempio contemporaneo proviene dal mondo della tecnologia, con Steve Jobs, spesso indicato come l’inventore dello smartphone. Famoso anche per il suo look invariabile – dolcevita nero incluso – Jobs raccontava di aver scelto quella divisa personale per ridurre il numero di decisioni quotidiane e semplificare la propria routine mattutina. Così riusciva a coniugare due esigenze apparentemente in contrasto: esprimere un’identità riconoscibile e, al tempo stesso, ottimizzare tempo ed energie.

Ma il consumatore riesce davvero a soddisfare e conciliare tutte le sue esigenze, anche quando si tratta di scelte alimentari, durante l’acquisto e il consumo dei prodotti?

I dati evidenziano una propensione solo moderata a vivere positivamente le contraddizioni, ossia un basso paradox mindset.

“I livelli più elevati di mentalità “paradox” si registrano nel settore degli smartphone, dove il 47% degli intervistati mostra un livello medio-alto di consapevolezza, coinvolgimento o apertura nella gestione di tensioni tra bisogni contrastanti. Il food segue con una media del 41%, mentre l’abbigliamento si ferma al 37%, segnando il valore più basso tra i tre settori”. In particolare, nel settore alimentare sono maggiormente sviluppate le dimensioni cognitive, come la consapevolezza dell’azione (49%) o la capacità di cercare soluzioni integrative (47%), mentre componenti più affettive, come l’entusiasmo (29%) o il divertimento (42%), sono riportate in misura inferiore.

Nel complesso, sebbene i consumatori percepiscano tensioni tra sostenibilità e altre priorità, tendono a vederle come compromessi piuttosto che come opportunità. Ciò suggerisce la necessità di sviluppare strategie capaci di ridurre la percezione del trade-off, promuovendo soluzioni che combinino la sostenibilità con altri attributi favoriti di prodotto e stimolando lo sviluppo di mindset più aperti alla gestione delle contraddizioni.

Per il settore alimentare i ricercatori del Sant’Anna hanno deciso di condurre due esperimenti: il primo mira ad analizzare in che modo diversi fattori influenzano la scelta tra piatti a base di carne e alternative vegetali; il secondo, in continuità con gli studi precedenti, esplora le preferenze dei consumatori tra piatti a base di legumi e hamburger tradizionali, valutando una possibile soluzione “paradossale” in grado di conciliare gusto e sostenibilità.

Il primo esperimento analizza come diversi fattori, considerati singolarmente o in combinazione, influenzano la scelta tra piatti a base di carne e alternative vegetali. Il contesto scelto è quello del ristorante, così da escludere variabili come le abilità culinarie o il tempo necessario per la preparazione.

“Sei a cena in un ristorante conosciuto e ben recensito. Vuoi ordinare un secondo e il cameriere ti indica sul menù due piatti del giorno preparati con maestria dallo Chef. Quale scegli?”

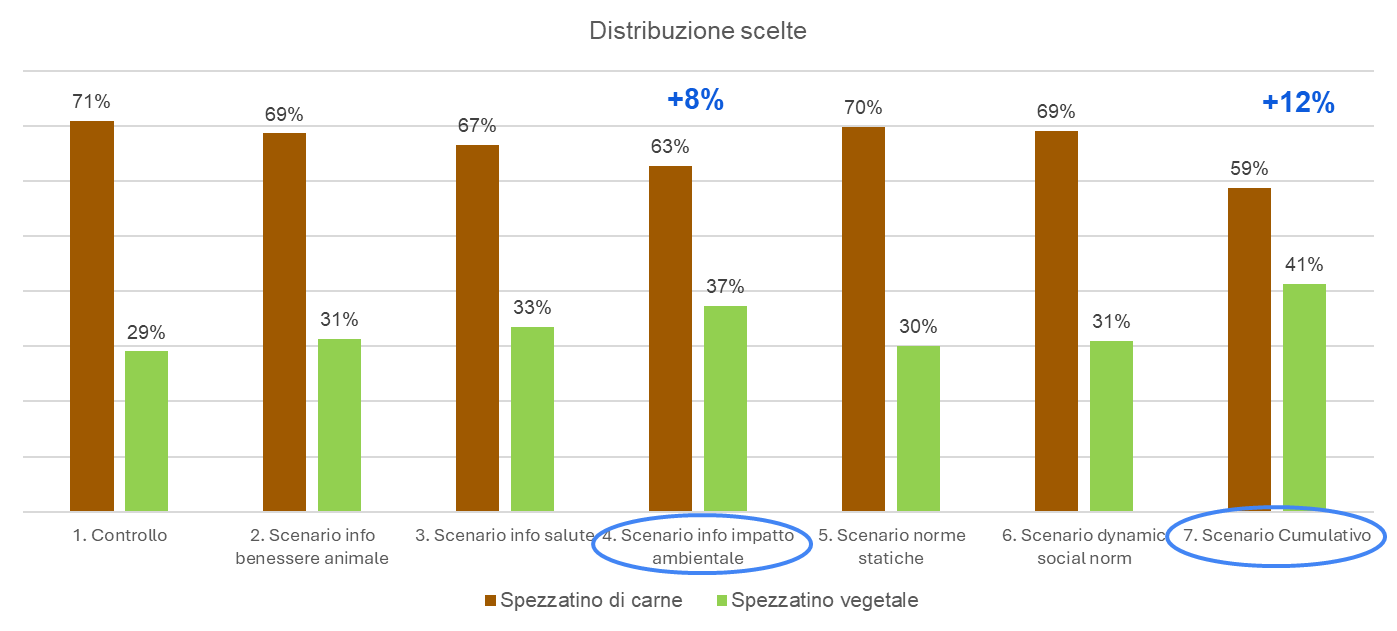

Tutti i rispondenti hanno letto il testo iniziale, avendo come alternative lo spezzatino di carne e lo spezzatino vegetale. Sono stati però suddivisi in modo random in 7 gruppi, ognuno esposto a uno scenario diverso in termini di informazioni sui benefici dell’alternativa vegetale in termini di: benessere animale, salute, impatto ambientale (in termini di CO₂), norme sociali statiche (quello che fanno gli altri) o dinamiche (quello che sempre più persone fanno).

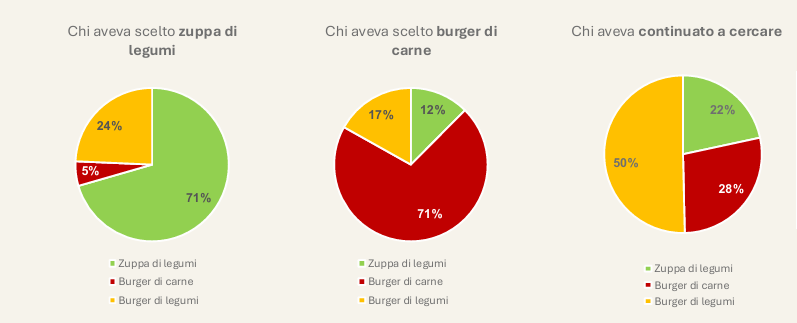

I risultati indicano che lo scenario più efficace è quello cumulativo, che include tutti i tipi di informazioni (su benessere animale, salute, ambiente e norme sociali). In questo caso, la percentuale di rispondenti che preferiscono lo spezzatino vegetale aumenta al 41%, rispetto al 29% registrato nello scenario senza informazioni (scenario di controllo), con un incremento del 12%.

Questo dato suggerisce che fornire informazioni dettagliate sui benefici delle opzioni vegetali potrebbe costituire una leva potente per favorire scelte alimentari più sostenibili, aumentando la consapevolezza dei consumatori.

Al secondo posto si colloca lo scenario che presenta informazioni sull’impatto ambientale, con un aumento dell’8% nella preferenza per lo spezzatino vegetale rispetto allo scenario senza informazioni. Questo evidenzia come la consapevolezza ambientale è un driver importante per incentivare il consumo di alternative più sostenibili.

Il secondo esperimento ha l’obiettivo di esaminare se l’opzione del burger di legumi possa rappresentare una soluzione paradossale, in grado di rispondere alla tensione tra gusto e sostenibilità spesso percepita dai consumatori.

“Ti trovi al supermercato e vuoi acquistare un piatto proteico, per il prossimo pasto che farai durante la giornata. Sai che la carne ha una consistenza compatta e un gusto rotondo, pieno e persistente… ma sai anche che i prodotti vegetali hanno un impatto ambientale inferiore. Ora hai di fronte due alternative, entrambe con lo stesso prezzo, lo stesso apporto proteico e la stessa facilità di preparazione. Tuttavia, si differenziano per l’impatto ambientale e il profilo sensoriale (consistenza, gusto, etc.), ponendoti di fronte a una scelta: scegliere la zuppa di legumi (a basso impatto ambientale), scegliere il burger di manzo (ad alto impatto ambientale) o continuare a cercare perché la scelta ti crea indecisione”

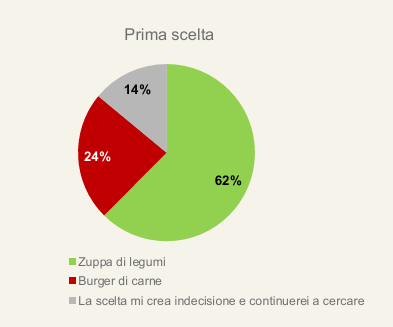

Il 62% del campione ha optato per la zuppa, caratterizzata da un basso impatto, apportando motivazioni differenti legate al gusto (68%), alla salute (55%), all’ambiente (37%) e a valori personali (18%). Il 24% ha scelto il burger di carne, con un impatto ambientale maggiore e lo ha fatto esclusivamente per ragioni legate al gusto o alla consistenza della carne. Il 14% degli intervistati, invece, ha dichiarato di essere indeciso e di voler continuare a cercare una soluzione (figura 1).

Chi sceglie di continuare a cercare appare spinto da due forze opposte: la ricerca della soddisfazione sensoriale legata al gusto e i valori ambientali. Ciò li spinge a rimandare la decisione, cercando ulteriormente. In generale, infatti, i driver che maggiormente influenzano le scelte alimentari risultano essere il sapore e l’abitudine. Tuttavia, i valori personali e la moralità possono attivare tensioni e un processo decisionale non lineare.

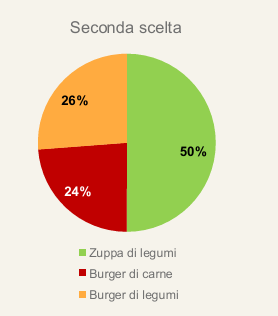

Quando è stata introdotta una terza opzione, il burger di legumi, questa è stata scelta dal 26% dei rispondenti. (figura 2).

Nel complesso, la percentuale di coloro che scelgono il burger di carne rossa rimane invariata anche dopo l’introduzione del burger di legumi. Il burger di legumi attira principalmente coloro che inizialmente erano indecisi, fungendo da opzione "compromesso" che, in parte, riorganizza le preferenze dei consumatori (figura 3).

È interessante notare che circa il 75% di coloro che hanno scelto il burger di legumi lo ha fatto perché lo considera una scelta salutare e un prodotto interessante, diverso dalle opzioni tradizionali. Inoltre, circa il 70% riconosce il suo basso impatto ambientale e afferma che il sapore è soddisfacente, sottolineando ancora una volta l'importanza del gusto come fattore decisivo.

I dati emersi dalla ricerca mostrano che, anche nel settore alimentare, il percorso verso scelte più sostenibili è complesso e segnato da contraddizioni. Sebbene i consumatori manifestino una crescente attenzione all’impatto ambientale del cibo, le decisioni quotidiane restano spesso guidate da automatismi, abitudini consolidate e compromessi tra valori personali, praticità e piacere.

Infatti, un aspetto centrale riguarda il gap tra intenzione e comportamento: molti dichiarano di voler ridurre il consumo di carne e aumentare quello di alternative vegetali ma nella pratica settimanale solo i legumi tradizionali risultano maggiormente consumati. Al contrario, prodotti come tofu, seitan o burger vegetali restano marginali, sia a causa di una minore disponibilità che per resistenze culturali e percezioni negative.

Nel processo decisionale emerge anche una relativa passività informativa: nel food, le scelte avvengono spesso in modo automatico, basandosi su elementi visivi come etichette e confezioni. Per favorire scelte più consapevoli, è invece cruciale incentivare una ricerca informativa anticipata, che consenta ai consumatori di riflettere prima del momento dell’acquisto, valutando le alternative anche in termini di impatto ambientale e valore nutrizionale. Le norme sociali dinamiche – ovvero la percezione di un cambiamento collettivo in atto – sembrano influenzare i comportamenti più delle norme statiche e, insieme alle norme personali basate sul senso di responsabilità, possono costituire leve importanti per orientare il cambiamento.

In questo scenario, promuovere una transizione alimentare sostenibile richiede molto più che sensibilizzare. Servono condizioni favorevoli, strumenti adeguati e una comunicazione efficace, capace di normalizzare le tensioni e accompagnare le persone verso pratiche più responsabili, senza cadere nella retorica del sacrificio. Come in altri settori, anche nell’alimentazione è necessario coltivare un mindset paradossale, ovvero una forma mentis aperta e flessibile che permetta di conciliare obiettivi apparentemente opposti. Cambiare abitudini alimentari non è solo possibile ma necessario. La sfida ora è trasformare la sostenibilità da eccezione a regola.

La nuova fase della rendicontazione di sostenibilità: l’analisi di Vera Palea a Focus ESG

Tra semplificazione e qualità dei dati, la rendicontazione entra in una fase decisiva. Ne parliamo nella nuova puntata di Focus ESG.

2025

2025

Le giornate del 24 e 25 novembre hanno visto la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ospitare la riunione dello Spoke 1, un evento finale dedicato al dialogo tra ricercator...

Due puntate di Focus ESG mettono in luce le sfide e gli strumenti per accelerare la transizione sostenibile: dal supporto ai decisori pubblici fino al ruolo chiave del si...

Come è percepito il rischio climatico dalle aziende e dal mercato?

Nella puntata 58 di Focus ESG il giornalista Marco Marelli intervista la professoressa Vera Palea, Università di Torino e membro EFRAG, e il dottor Marco Macellari, Senio...

A Napoli il convegno nazionale su ESG e sviluppo economico

Ricerca, imprese e finanza a confronto sui dati per la sostenibilità

Rischi climatici e sostenibilità d’impresa: il progetto Grins a Unioncamere

Martedì 27 maggio 2025 si è svolto il workshop “Strategie di mitigazione e adattamento delle imprese al rischio climatico” presso Unioncamere, per discutere il ruolo stra...

2025

2025

Green o brown? Il futuro ESG nel secondo giorno di convegno alla Fenice di Venezia

Le dimensioni ESG saranno ancora un driver per imprenditori e finanza? Un report dal secondo giorno di convegno ESG Rewards e Talk&In a Venezia.

2025

2025

Martedì 27 maggio 2025, presso Unioncamere, si terrà un workshop dedicato alla presentazione dei risultati del progetto Grins e della piattaforma dati “AMELIA”.

Agrifood Future Research: lo studio Grins sulle strategie climatiche delle imprese del Mezzogiorno

Venerdì 9 maggio 2025, nella Sala Pasolini di Salerno, si è svolto Agrifood Future Research, un evento dedicato a giovani, imprese e ricerca per ripensare il futuro del s...

Attendiste, previdenti, proattive: i quattro profili strategici delle imprese di fronte al clima

Clima e imprese: i dati di Spoke 1 sul Sole 24 Ore

Il progetto Grins e la piattaforma AMELIA presentati alla Deutsche Bundesbank

Il team del WP4 Spoke 1 ha presentato l’impianto generale del progetto Grins e la piattaforma AMELIA, nel corso di uno scambio accademico a Francoforte.

2025

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ospiterà il 14 aprile la tappa romana del Salone della CSR e dell’innovazione sociale, in cui sarà presentata un’importante r...

Strategie climatiche delle imprese venete: presentati i risultati della ricerca dello Spoke 1, WP4

Il gruppo di ricerca della Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha condotto uno studio sulle strategie climatiche delle imprese del Veneto, evi...

2025

L'evento online, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dal Dipartimento di Economia e dalla Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Comprare meno e meglio o cedere alla convenienza? Il consumatore alle prese con il paradox mindset. La nuova ricerca dello Spoke 1 di Grins, dopo il settore dell’elettron...

2025. Quali visioni per la sostenibilità? Marco Frey e Monica Billio a Focus ESG

La sostenibilità ambientale può entrare in conflitto con quella economica? Come le dinamiche geopolitiche influenzano le scelte legate alla sostenibilità? E qual è il ruo...

Venerdi 17 gennaio 2025, presso l’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi di Torino, si è svolto il convegno “Mitigazione e adattamento al rischio climatico e loro determinan...

2025

2025

Ad organizzarlo è Il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino all'interno delle attività di ricerca di Grins.

I risultati preliminari dell’indagine sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore alimentare del Mezzogiorno, analizzati dal Centro Studi delle Camere di Commercio Gu...

Le evidenze dagli studi dell’Università di Torino per il Work Package 1.4 che, focalizzandosi sul concetto di sostenibilità d'impresa, sta realizzando una mappatura detta...

Resilienza e sostenibilità: le strategie delle aziende Italiane di fronte ai cambiamenti climatici

Disponibile il nuovo report di Spoke 1: un lavoro preliminare che vuole orientare il piano di ricerca sulle strategie di sostenibilità adottate dalle aziende italiane.

L’emergenza climatica impatta sui prestiti delle imprese: le evidenze dall’Italia

Uno studio condotto all’interno dello Spoke 1 analizza l'impatto del rischio di inondazioni, sia diretto che indiretto, sul costo del debito delle imprese italiane.

Smartphone: i ricercatori della Scuola Sant’Anna indagano la complessità dietro le scelte “green”

Lo studio della Scuola Superiore Sant’Anna sui comportamenti dei consumatori nelle fasi di acquisto, utilizzo e fine vita.

Sostenibilità, resilienza, crescita: un articolo sul report di UniBocconi per il Work Package 1.2.1 di Spoke 1.

Sostenibili e insieme resilienti: scenari di trasformazione per le imprese di domani

Materie prime seconde, rigenerazione, ecodesign, servitizzazione: cambiano le parole d’ordine per la transizione green che ci aspetta. Ne abbiamo parlato con il prof. Ma...

2023

2023

Il kick-off meeting dello Spoke 1 all'Università Bocconi

Si è tenuto il 12-13 settembre 2023 presso l'Università Bocconi la due giorni di kick-off meeting dello Spoke 1 del partnerariato Grins.

Fondazione GRINS

Growing Resilient,

Inclusive and Sustainable

Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna, IT

C.F/P.IVA 91451720378

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 (Infrastruttura e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all’Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).